试管婴儿促排卵:两次取卵间隔多久最科学?医生教你避开三大误区

“医生,我第一次促排没取到理想数量的卵子,什么时候能开始第二次?”“两次促排间隔太短会不会伤卵巢?”在试管婴儿的旅程中,关于“两次促排卵间隔时间”的疑问,几乎是每位患者都会问的“高频问题”。今天,我们就从医学原理全面解析这一关键问题,帮你避开误区,科学规划试管进程。

一、两次促排卵的间隔时间:没有“标准答案”,但有“核心原则”

试管婴儿的促排卵方案(如长方案、短方案、拮抗剂方案等)因人而异,两次促排的间隔时间也需个性化定制。但总体而言,医生会遵循两大核心原则:

❶ 给卵巢“休息时间”,避免过度刺激

促排卵过程中,卵巢会因药物刺激短暂“超负荷”工作(同时发育多个卵泡)。两次促排间需留出足够时间,让卵巢功能恢复至正常水平,避免出现卵巢过度刺激综合征(OHSS)或影响后续卵泡质量。

一般建议:

常规情况:两次促排间隔1-2个月(即1-2个自然月经周期);

特殊情况(如卵巢反应差、取卵数少):医生可能缩短间隔至1个月,但会通过调整药物剂量降低风险;

高龄或卵巢储备差:间隔可能延长至2-3个月,以充分调理卵巢功能。

❷ 结合身体指标,动态调整方案

第二次促排前,医生会通过以下检查评估恢复情况:

激素水平:FSH(卵泡刺激素)、LH(黄体生成素)、E2(雌二醇)是否回归正常范围;

B超结果:卵巢体积是否缩小至正常(促排后卵巢可能轻度增大),有无囊肿或积液;

身体状态:是否存在腹胀、腹痛等过度刺激残留症状。

二、患者最担心的三大问题,一次说清!

❶ 间隔太短会“透支卵巢”吗?

不会。规范操作下,两次促排间隔1-2个月足以让卵巢恢复。现代促排卵方案(如拮抗剂方案)本身对卵巢的刺激较小,且医生会通过B超和激素监测实时调整药量,避免过度刺激。

❷ 间隔太长会影响成功率吗?

不一定。间隔时间长短与成功率无直接关联,关键看卵巢恢复情况和个体体质。例如,高龄患者(>35岁)若间隔过长,可能因卵子老化影响质量,此时医生可能建议缩短间隔;而年轻患者(<30岁)卵巢恢复快,间隔稍长反而能积累更多优质卵泡。

❸ 第一次促排失败,需要“换方案”吗?

可能。若第一次促排取卵数少、卵子质量差,医生会分析原因(如药物剂量不足、方案不合适),并在第二次促排时调整方案(如从短方案改为长方案,或增加生长激素辅助)。

间隔期不仅是“等待”,更是“调理”的关键阶段。以下建议帮你提升第二次促排的成功率:

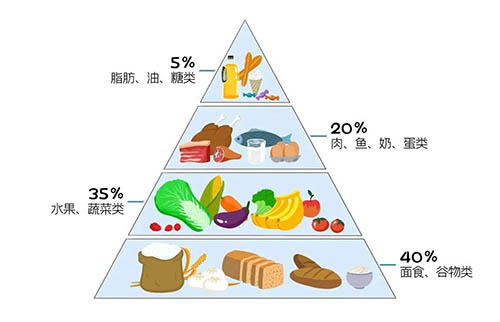

✅ 饮食调理:给卵巢“补充营养”

多吃高蛋白食物:鸡蛋、牛奶、鱼虾、豆制品(促进卵泡发育);

补充抗氧化物质:蓝莓、坚果、深色蔬菜(减少卵子氧化损伤);

避免刺激性食物:辛辣、生冷、高糖食物(可能加重卵巢负担)。

✅ 生活作息:给身体“充电”

保证睡眠:每天7-8小时,23点前入睡(调节激素平衡);

适度运动:每周3-4次散步、瑜伽(促进血液循环,改善卵巢供血);

放松心情:通过冥想、听音乐缓解焦虑(压力会抑制卵泡发育)。

✅ 医学辅助:必要时“主动干预”

中药调理:在中医指导下服用补肾养血方(如熟地、当归、枸杞),改善卵巢功能;

生长激素:对卵巢低反应患者,医生可能建议短期使用生长激素(提升卵泡敏感性);

DHEA/辅酶Q10:高龄或卵巢储备差者,可遵医嘱补充(改善卵子质量)。

四、写在最后:试管是“马拉松”,间隔期是“加油站”

两次促排卵的间隔时间,没有“一刀切”的标准,但有“科学规划”的原则。它既是对卵巢的“保护”,也是为下一次成功“蓄力”。

记住:试管婴儿不是“冲刺赛”,而是需要耐心和信心的“马拉松”。在这段旅程中,医生的专业指导、个人的积极配合,以及家人无条件的支持,都是通往“好孕”不可或缺的力量。

如果正在等待第二次促排,不妨把这段间隔期当作“自我调整”的机会——好好吃饭、好好睡觉、好好爱自己。当身体和心态都准备好时,下一次取卵,或许就是“收获”的开始。