计划做累计周期,多次取卵会导致卵子质量变差吗?科学真相与实用建议

在试管婴儿治疗中,“累计周期”(多次取卵积累胚胎)已成为许多家庭的选择——尤其是卵巢功能不佳、高龄或反复移植失败的女性,希望通过多次促排“攒胚胎”,提高最终成功率。但随之而来的担忧也挥之不去:多次取卵会不会透支卵巢?卵子质量会不会越取越差?

E好孕将结合生殖医学研究与临床实践,为你揭开这一问题的真相,并给出科学建议。

试管婴儿的成功率与胚胎数量、质量密切相关。但现实中,许多女性面临以下困境:

卵巢功能下降(如高龄、早发性卵巢功能不全):单次促排可能仅获得1-2枚卵子,可移植胚胎更少;

胚胎质量不稳定:即使取卵数量多,也可能因染色体异常、发育潜力差等问题,导致无可用胚胎;

移植失败风险:单次移植成功率约40%-50%,若首次失败,需有备用胚胎进行二次移植。

因此,“累计周期”(通常2-3次促排取卵,积累3-5枚胚胎)成为提高成功率的重要策略。但女性最关心的问题是:多次促排取卵,会不会让卵巢“提前衰老”?卵子质量会不会越来越差?

1. 促排卵的原理:不会“透支”未来的卵子

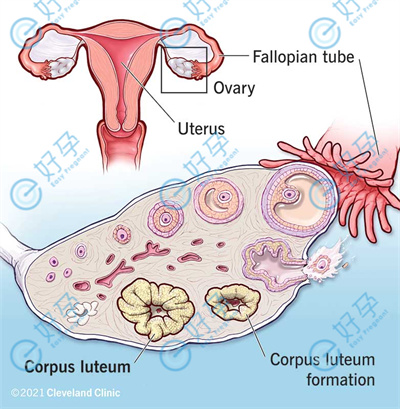

女性出生时卵巢内约有100万-200万枚原始卵泡,但一生中仅400-500枚会发育成熟并排卵。其余卵泡会因“自然闭锁”而退化。

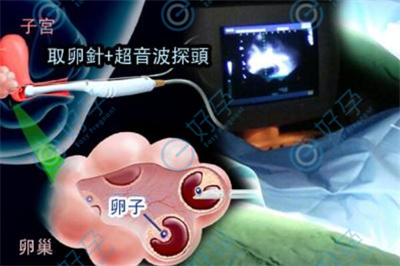

促排卵药物的作用是通过外源性激素(如FSH,促卵泡生成素),让本该闭锁的卵泡“重新启动”并同步发育,最终一次性取出多枚卵子。这些卵子本就是“注定被消耗”的,促排只是“变废为宝”,而非“透支未来”。

因此,从卵子数量的角度看,多次促排不会导致“卵子越取越少”。

2. 卵子质量的关键:年龄>促排次数>其他因素

卵子质量的核心决定因素是年龄——女性35岁后,卵子染色体异常率(如21三体)显著上升;40岁以上,卵子线粒体功能衰退,能量供应不足,直接影响胚胎发育潜力。

相比之下,多次促排本身不会直接导致卵子质量下降。但需注意:

促排方案是否合适:若医生过度追求卵子数量,使用过高剂量的促排药物,可能导致卵泡发育不均、卵子成熟度不足,反而影响质量;

卵巢恢复情况:两次促排间隔过短(如<2个月),卵巢未完全恢复,可能影响下一次促排的效果;

个体差异:部分女性(如多囊卵巢综合征患者)对促排药物敏感,可能出现卵巢过度刺激(OHSS),但这是“反应过强”而非“质量变差”。

3. 研究数据支持:多次促排的卵子质量无显著差异

一项发表于《人类生殖》(Human Reproduction)的研究追踪了200例行累计周期的女性,结果显示:

第一次促排与第二次促排的卵子成熟率(MII卵比例)、受精率、优质胚胎率均无显著差异;

年龄是影响卵子质量的核心因素(35岁以下女性,第二次促排的优质胚胎率仅比第一次低3%-5%);

两次促排间隔3个月以上,卵巢功能(如基础FSH、AMH值)无明显变化。

结论:在规范操作下,多次取卵不会导致卵子质量变差,但需注意促排方案的个体化调整与卵巢恢复。

三、累计周期的关键:如何最大化成功率,同时保护卵巢?

1. 选择合适的促排方案:避免“一刀切”

促排方案需根据年龄、卵巢功能、基础疾病等定制:

微刺激方案(口服药物+小剂量促排针):适合卵巢功能下降、高龄女性,减少药物刺激,降低OHSS风险,虽取卵数少但卵子质量可能更优;

拮抗剂方案(促排后期加用GnRH拮抗剂):适合多囊卵巢综合征患者,抑制LH早熟峰,避免卵泡过早排出;

长方案/超长方案(降调后促排):适合年轻、卵巢功能正常女性,通过降调同步卵泡发育,提高卵子均匀性。

关键:与医生充分沟通,避免盲目追求“取卵数量”,而是以“卵子质量”为目标。

2. 两次促排间隔:给卵巢“喘息”时间

两次促排之间建议间隔2-3个月(至少1个自然周期),让卵巢功能(如激素水平、卵泡储备)恢复至自然状态。

具体建议:

第一次促排后,月经来潮第2-3天复查激素(FSH、LH、E2)和B超,确认卵巢恢复;

间隔期间可通过饮食(如多摄入抗氧化食物:蓝莓、坚果、深色蔬菜)、运动(瑜伽、慢跑)、补充辅酶Q10(400-600mg/日)等方式,改善卵巢微环境。

3. 关注个体化指标:AMH与卵泡发育同步性

AMH(抗苗勒管激素):反映卵巢储备功能,若AMH<1ng/ml,提示卵巢功能下降,需更温和的促排方案;

基础卵泡数(AFC):月经第2-3天B超监测双侧卵巢基础卵泡数,若AFC<5个,需警惕卵巢反应不良;

卵泡发育同步性:通过B超监测,确保大部分卵泡直径差异<3mm,避免“大小不一”影响取卵效果。

结语:累计周期是“策略”,而非“冒险”

多次取卵本身不会导致卵子质量变差,关键在于科学规划促排方案、合理间隔恢复时间、个体化调整治疗策略。对于卵巢功能不佳、高龄或反复失败的女性,累计周期是提高成功率的有效手段,但需在专业医生指导下进行,避免“为了攒胚胎而攒胚胎”。

最后提醒:试管之路没有“标准答案”,每个人的身体条件不同。与其焦虑“多次取卵会不会伤身体”,不如与医生深入沟通,制定适合自己的方案——毕竟,最适合的,才是最好的。